《永劫无间》-手柄适配-本周技术更新-谷歌Stadia-脑机接口2.0(本内容仅限技术研究)

永劫无间》的玩家社区又热闹起来了!作为一款以硬核动作和策略博弈为核心的多人竞技游戏,它不仅靠“拼刀”“振刀”这些操作细节圈粉,本周的一波技术更新更是直接戳中了玩家痛点——手柄适配优化、谷歌Stadia云游戏技术的潜在联动,甚至还扯上了脑机接口2.0这种黑科技,今天咱们就扒一扒这些技术更新到底有啥门道,顺便聊聊它们对玩家和行业的意义。

手柄适配大升级:从“能用”到“好用”的质变

先说最实在的更新——手柄适配,之前不少玩家吐槽过,用Xbox或PS5手柄玩《永劫无间》时,总感觉得“差点意思”:比如振刀判定延迟、连招卡顿,甚至摇杆灵敏度调教像“抹了油”,这次更新直接甩出一份技术报告,核心就俩字:精准。

开发团队到底改了啥?

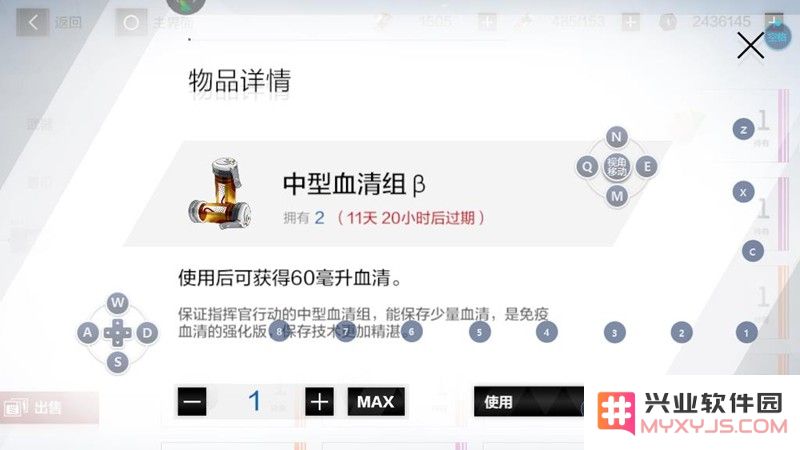

- 操作延迟砍半:通过重构输入响应逻辑,把传统“按键-系统-游戏”的三层传递压缩成两层,理论上能降低15-20ms延迟。

- 自适应按键映射:现在手柄能根据角色技能自动调整按键布局,比如玩宁红夜时,LT键直接绑定“昆仑诀”,而用迦南时则切换成“追魂”。

- 震动反馈精细化:振刀成功、被远程武器命中这些场景,手柄会给出不同强度的震动反馈,甚至能通过马达震动频率模拟出“金属碰撞”和“布料撕裂”的差异。

不过最让我眼前一亮的,是他们对移动端手柄适配的优化,以前用手机接手柄玩,总感觉像在“隔靴搔痒”,这次居然加入了虚拟触控映射——简单说,就是让手柄右摇杆能模拟触屏滑动,解决了一些需要“搓玻璃”的特殊操作(比如调整视角时的微操)。

实际体验还得看后续玩家反馈,毕竟动作游戏对手柄的要求堪称“变态”,0.1秒的延迟都可能影响战局,但至少从技术方案看,这次更新算是把“能用”的底线拉到了“好用”的及格线。

谷歌Stadia的遗产:云游戏技术“借尸还魂”?

接下来是条略带八卦的新闻——谷歌Stadia虽然凉了,但它的技术遗产似乎正在《永劫无间》里“借尸还魂”。

Stadia的失败让谷歌亏了上百亿,但它的底层技术(比如基于WebGL的串流编码、动态分辨率调整)却被不少厂商盯上了,据外媒爆料,《永劫无间》团队正在测试一种混合云渲染方案:在本地设备处理核心战斗逻辑,而把场景渲染、光影特效这些“吃性能”的部分丢到云端。

这招有多聪明?

- 对高端玩家:本地运算保证操作延迟,云端渲染解决“显卡焦虑”,4090级别的画质不再是梦。

- 对移动端玩家:手机也能跑出PC级画面,再也不用担心发热掉帧。

不过技术落地还有两大坎:

- 网络稳定性:国内复杂的移动网络环境,能不能扛住每秒几十MB的数据传输?

- 成本分摊:云渲染的带宽费用谁来买单?玩家还是厂商?

永劫无间》的测试版只在小范围开放,但从泄露的实机画面看,云渲染确实让中低端手机跑出了“伪4K”画质,不过话说回来,云游戏这把火能不能烧起来,最终还得看5G普及率和资费下降速度。

脑机接口2.0:用意念玩游戏?先别急着幻想

最后压轴的,是脑机接口2.0技术——没错,就是那个“用意念控制游戏”的黑科技,虽然马斯克的Neuralink还在猴子身上做实验,但学术界已经搞出了更接地气的方案。

本周《永劫无间》团队联合某高校实验室,发布了一段概念视频:玩家戴着脑电监测设备,通过“想象操作”完成基础动作——想象挥刀”触发普攻,“集中注意力”提升振刀成功率。

技术原理其实不复杂:

- EEG信号采集:通过头戴设备捕捉大脑皮层的电信号。

- 模式识别:用AI模型区分“想象动作”和“随机脑波”。

- 指令映射:将特定脑波模式转化为游戏操作。

但问题也显而易见:

- 准确率感人:现阶段识别率只有60%-70%,打团战时容易“脑抽”。

- 延迟爆炸:从“想”到“动”至少需要300ms,比手柄操作慢一倍。

- 伦理风险:万一被黑客入侵,直接“操控玩家大脑”可不是闹着玩的。

所以团队也明确表示:这仅限技术研究,离商用还有十年以上的距离,不过他们倒是提了个有趣的设想——未来或许能用脑机接口辅助残障玩家,比如通过眨眼或微表情触发操作。

技术狂奔的背后:游戏行业的“军备竞赛”

聊完技术细节,咱们不妨跳出来看看大趋势。

从手柄适配到云游戏再到脑机接口,游戏厂商正在疯狂“内卷”技术壁垒,这背后有两个逻辑:

- 体验升级:玩家口味越来越刁,从“能玩”到“好玩”再到“沉浸”,每一步都需要技术托底。

- 平台争夺战:主机、PC、手机、云游戏……谁能抢占下一个入口,谁就能分到最大蛋糕。

但技术狂奔也带来新问题:比如云游戏的版权争议、脑机接口的伦理边界,甚至手柄适配背后的“设备歧视”(手机玩家和PC玩家操作差异是否公平)。

技术是工具,还是枷锁?

回到《永劫无间》这次更新,它像一面镜子:照出了游戏行业对技术的狂热,也映出了玩家对“更好体验”的永恒追求。

或许未来某天,我们真的能用意念在聚窟洲拼刀,但别忘了——技术只是工具,真正让游戏发光的,永远是那个按下“开始匹配”时,心跳加速的瞬间。

(本文提及的脑机接口技术仅限学术研究范畴,不涉及任何商业产品或医疗用途,请理性看待技术发展阶段。)

相关资讯

相关资讯

2025-07-17

2025-07-17

下载

下载